En algún momento a mitad de la adolescencia, de repente es atractivo ser inteligente. Hasta entonces, con frecuencia, no lo ha sido. Aunque alrededor de los dieciséis años, el adolescente, dividido entre la ansiedad por el futuro y la satisfacción inmediata, se compromete con la ansiedad por el futuro inmediato. Esto es, la universidad. Puede que no sea atractivo permanecer en la universidad, pero es conmovedor ser rechazado. Y así el atrofiado cerebro adolescente se ve urgentemente iluminado, y la forma, si no la sustancia, de la inteligencia se busca o se simula.

Cuando estaba creciendo, la palabra que usábamos era inteligente (smart). Se usaba para sugerir retraso social; era de alguna manera lo opuesto a sexy. Y entonces, de repente, era todo lo deseable. Estaba inusualmente alerta a las vicisitudes, porque estos juicios daban forma a mi inexistente vida social. En cualquier caso, vi a mis compañeros (y a otros como yo) que comenzaron a mirarme más de cerca: es un problema, cuando uno ha evitado los asuntos intelectuales, aprehenderlos de alguna manera rápidamente. Pasé por inteligente no porque mi cabeza fuera realmente valorada, sino porque mi apariencia fue juzgada. Para el adolescente, la inteligencia, como todo lo demás, era una cuestión de estilo; se comunicaba de dos maneras, a través del afecto y el enfoque. Una determinada conducta, una cierta interioridad sombría, serviría. Pero principalmente, el problema era el enfoque: no servía de nada ser inteligente sobre los asuntos equivocados (por ejemplo, los demasiado pragmáticos); había que ser inteligente en los asuntos inteligentes, es decir, había que preocuparse visiblemente por los asuntos ya dignos; lo ideal era tener los pensamientos ya hechos (para llegar trotando, al libro de respuestas).

Es interesante, de manera siniestra, ver cuán brillantemente estos comportamientos sobreviven en la vida posterior, cuán inteligentemente se adaptan. Toda una literatura se está formando bajo nuestros ojos, más bien a lo largo de estas mismas líneas.

El centro de este arte es la apariencia: menos crucial para pensar que para aparentar pensar, para ser visto pensando. Importante, crucial, para ser contemplado. Es crucial, por lo tanto, pensar activamente (o aparentar pensar) ininterrumpidamente, comportarse, con respecto al propio pensamiento, como la actriz que nunca sale de su casa sin estar completamente maquillada. Y el pensamiento mismo se define aquí a lo largo de lineamientos profundamente conservadores pese a una defensa contradictoria. Hay que pensar en los grandes temas de la época, es decir, en los temas cuyo mérito, distinción y decoro ya no se pueden poner en duda. Uno puede parecer (se espera que parezca) que está preguntando, que se da la vuelta y examina la idea, pero esta pequeña danza es una danza de apaciguamiento, diseñada para silenciar cualquier sentimiento de que el pensamiento de uno es patético. Las preguntas y la danza son meticulosamente ritualizadas, practicadas en un campo estilístico definido. Estar fuera de ese campo, es volver la mirada desde lo filosófico determinado hacia, digamos, el cómic, estar fuera de la categoría esencial: el artista que piensa. Esto significa que ciertos escritores brillantes no son tratados como escritores intelectuales porque no observan las formas correctas: su poesía puede ser profundamente culta y sofisticada, documentada por un replanteamiento bastante radical de las cuestiones filosóficas, pero si el estilo de los poemas es demasiado vivo, demasiado claro gramaticalmente, si no es, en la superficie, difícil, no se ajusta a las definiciones establecidas de la audacia intelectual.

Permítanme definir las condiciones de tal audacia en el momento actual.

Pero antes, un fragmento histórico, una digresión: a principios de siglo, Pound, poeta de oreja insuperable, le declaró la guerra al yambo. Lo que siguió, y de hecho rodeó este acto, fue un período de enormes y profundos descubrimientos lingüísticos, no todos directamente relacionados con el imperativo de Pound, aunque todos ellos de alguna manera un despojo de las restricciones, de toda autoridad confiada y fácil bravura, como si el pasado se atreviera a detener este inspirado futuro. Y algunos de los gustos del momento presente pueden ser rastreados a lo que ahora llamamos los Modernos, con esa ominosa mayúscula, principalmente nuestro sesgo hacia lo incompleto, un gusto que parece tratar la frase gramatical como Pound trató al yambo: un soporífero, una constricción, peligrosamente automática y, por lo tanto, sin examinar.

Permítanme deshacerme de la analogía, introducida para sugerir la manera en que el momento presente (que se estudia tan fastidiosamente a sí mismo siendo el mismo) glorifica sus preferencias. La frase gramatical no es el yambo. Esta última, como unidad rítmica fija, no es elástica: un yambo se asemeja más a otro yambo que una frase se asemeja a todas las demás frases. El pentámetro yámbico puede ser tarareado (los poetas a menudo escuchan estructuras rítmicas antes de oír las palabras); una estrofa de oraciones no puede ser, o no puede ser antes de existir. La oración despliega énfasis para crear lecturas complementarias o en desacuerdo con la lógica. Funciona mágica, eléctricamente; sus alcances, en combinación con las formas y puntos en los que el verso se quiebra crean profundos dramas: por sí misma, la frase es la Biblia y el comentario talmúdico. Para que la frase se pierda, la incompletitud debe ser capaz de igualar, o aumentar, sus recursos, debe infundir al poema (o a la ficción) una profundidad y diversidad equivalentes. Y la misma demanda debe ser respondida por tácticas relacionadas: non sequitur, por ejemplo.

El gesto, la protesta no son en sí mismos peligrosos. En simple: su fertilidad ha sido mal calculada.

La poesía contemporánea ofrece dos tipos principales de oraciones incompletas: el conjunto abortado y la oración con huecos. En cada caso, lo inexistente, lo no dicho, se convierte en un foco; idealmente, en una concentración arremolinada de preguntas. Se sugiere una especie de escala (en el ámbito de la intención): el lenguaje se ha tambaleado (el lenguaje, que ha funcionado tan bien durante tantos siglos), abrumado por las urgencias del poeta o por la magnitud del tema o por la imposible e inaudita complejidad del momento presente. Lo curioso es lo rápido que este gesto se vuelve rutinario, lo poco (aparentemente) que hay para explorar aquí. Ciertamente, a nivel gramatical, las estrategias de la incompletitud parecen ser limitadas: repetición, acumulación, invocación del vacío a través de la elipse, guion, etc. El problema es que, aunque el vacío es grande, el efecto de su invocación es estrecho. Así que el ambiente de lo incompleto se vuelve (después del primer impacto) peculiarmente estático. El momento cargado siempre se carga de la misma manera: flotante, tentativo, incipiente. Para la variedad, el poeta debe depender exclusivamente de la duración. Los fragmentos densos singularmente extendidos hacia los que tiende esta estética empiezan a parecer nadadores que compiten por ver cuánto tiempo pueden permanecer bajo el agua sin respirar: a diferencia de, por ejemplo, la inmersión en alta mar, esto hace que la observación sea aburrida.

Una comparación más justa podría ser la línea del bel canto. Más justa y, filosóficamente, más precisa: cuánto tiempo puede uno permanecer, elaborar, el momento, como si la duración de la permanencia tuviera relación directa con la profundidad de la exploración. Lo cual no es, de hecho, cierto. El gran bel canto comenta, a través de adornos y elaboración, la estructura musical; la poesía seductora y poderosa ha sido escrita en la línea que estoy describiendo. Aunque también lo es una aterradora carrera de poesía muy mala y muy autocomplaciente. Con demasiada frecuencia el gesto se convierte, como los nadadores bajo el agua, en un truco de respiración; la idea detrás nunca se desarrolla. El hecho de no hacerlo sugiere hasta qué punto tales gestos son deseados o construidos, a pesar de la regularidad con la que este arte sugiere un imperativo psicológico, así como epistemológico.

El dilema puede ser expresado de otra manera. La frase sugiere variedad por su concreción, su presencia, por su significado (o ser); inicia y organiza campos de asociaciones que (a la manera del vacío) pueden seguir circulando indefinidamente, a pesar del cierre definitivo (y presumiblemente inerte) de la frase. En el fragmento, por otra parte, la variedad se sugiere a través del no ser, a través de un significado no especificado (porque no es articulado) o a través de una deliberada falta de significado. La paradoja es que lo nombrado genera asociaciones mucho más complejas y poderosas que lo no nombrado.

Lo inacabado alude al infinito, que se niega a ser resumido o descrito. Apenas puede permitirse hacer ninguna de las dos cosas: el infinito ya no responde a ese término si adquiere límites o características. La ausencia de ambos, el sentido del perpetuo devenir, se concibe como una fuente de energía, también un tema apto para la especulación intelectual. El problema es que no hay nada que decir una vez que el tema ha sido planteado. La variedad reside en los medios por los que se convoca al infinito (o al vacío, el vacío) y la intensidad con la que se reconoce su presencia. El vacío en sí mismo, a pesar de la trémula incisión de la elipsis, tiene una extraña estupidez burguesa. Non sequitur me parece una maniobra más complicada. O, más precisamente, más variada. Mientras que el abismo de lo no escrito, por muy atractivo que sea conceptualmente, parece extrañamente superficial, y en última instancia simplificador, reductor, el non sequitur en muchas de sus formas se complica. Es vivaz, volátil, escaramuza, sugiere (en el mejor de los casos) la simultaneidad o la multiplicidad, perdiendo una ráfaga de preguntas. Es un sistema de tangentes, no la cornucopia abierta del ah. En su variedad, parece terrenal, mientras que la laguna es recalcitrantemente conmovedora, alternando previsiblemente entre lo que se pretende profundo y lo que se pretende elevado.

Estas estrategias diferentes, a veces, coexisten (aunque no con una frecuencia marcada, por lo que puedo decir). Es más probable que reflejen temperamentos diferentes, y su base común en el disgusto (o descontento) por o con la finalización puede ser engañosa.

El non sequitur tiene, creo, dos usos principales (y bastante diferentes). El primero, al que volveré, es la verdadera no relación; el segundo, el uso más dramático o psicológico, hace de non sequitur un código, y del poema un diagrama de evasión sistemática. La mente patina de una cosa a otra, de anécdota a epifanía, sin ningún hilo visible o lógico que conecte su movimiento. La tarea del lector, en este tipo de poemas, se parece a la del psicoanalista: escuchar con atención para narrar las lagunas, lo no dicho, el centro en torno al cual gira dicho torbellino, del que parte y al que vuelve. Lo dicho, en este uso, es un escudo; a medida que el poema se desarrolla, el lector comienza a juntar el material borrado: en la medida en que las evasiones y digresiones obligan en su ingenio (en la medida en que la mente que las genera nos interesa), lo no dicho se intensifica y se estremece. Y el punto esencial se vuelve cada vez más específico. Como en una investigación de un asesinato: más y más sospechosos posibles son descartados. En este movimiento de lo general a lo específico implícito, el dramático non sequitur difiere notablemente del vacío y sus invocaciones. La dificultad es la duración: ¿Cuánto tiempo podemos prestar atención al non sequitur, atención lo suficientemente enfocada para romper el código? Que tiene que haber duración es claro: el patrón está en el corazón de la táctica y el patrón no se establece en dos versos.

En esta poesía está implícito el papel del otro, el concepto (aunque intencionadamente distorsionado) de diálogo, o al menos de respuesta. La mente del hablante lírico está muy decidida como para parecer juguetona o dar saltos (a la manera, digamos, de O'Hara); más bien, rebota, echando un vistazo a los detalles, tocándolos y alejándose salvajemente, alternando entre la excitación (frenesí) y la ansiedad (o sensación de peligro). Los poemas se mueven a menudo como si sus hablantes fueran perseguidos. Como si lo fueran, con el lector haciendo el papel de perseguidor. La intensidad de este tipo de arte surge de los deseos conflictivos que manifiesta: el hablante lírico quiere que aquí no lo atrapen; al mismo tiempo, quiere que lo detengan. O, para decirlo de otra manera, desea simultáneamente huir y ser aprehendido (en ambos sentidos).

Siempre hay otro presente o implicado: una fuerza, un peligro; a veces, también, una esperanza de rescate.

No todo non sequitur es este tipo de diagrama. Tratar un poema de sin relación calculada como si fuera un código es sentimental. Sentimentalizar, porque, en los poemas de este segundo tipo, la única razón vinculante que uno puede concebir es tan vaga, tan inclusiva, tan elástica como para ser banal. Que este sea el caso pretende dirigir la lectura lejos de tal sondeo psicológico (ya que inevitablemente hace que el poema sea más superficial, no más profundo). Non sequitur no es, en estos poemas, una revelación ardiente que ruega ser comprendida. Tampoco es un sistema privado de lógica.

¿Qué es entonces? Una objeción profunda a los modelos, a los impulsos de los patrones, a las correspondencias simplistas. Creo que non sequitur, en este uso, tiene dos fuentes principales: el placer de la movilidad y el profundo desprecio intelectual por la emoción fácil (se podría especular que, en esta rama de la estética, la emoción es por definición fácil). Antes hablé de O'Hara: sus poemas me parecen pertenecer a ese grupo fundado en el deleite. Los poemas tienen la vivacidad de la buena conversación; están animados por el deseo de ser desviados, de divertirse; su abundancia refleja el don de O'Hara para, y su disposición a, encontrar tal placer en el mundo, un placer imitado, ofrecido al lector. No se trata simplemente de una preferencia por lo temporal sobre lo eterno, lo momentáneo y fugaz sobre lo fijo. Se trata más bien de un arte en el que lo eterno ha dejado de existir, excepto como un análogo de la memoria humana. En su lugar tenemos la alegría: una mente impresionable, maliciosa, curiosa, nerviosa y ansiosa de tomar bits de datos sin relación. Mientras que los poemas de preocupación psicológica se asimilan (buscando en los datos la semejanza o el peso simbólico), O'Hara simplemente anota; registra no para inferir la relación sino para alimentarse de la variedad, la genial amplitud de la ausencia de forma.

Idealmente un poema de este tipo es una réplica de la vida, pero una réplica modesta: hace que la vida (de la variedad cotidiana) sea infinitamente entretenida, dulce o tristemente inútil, e infinitamente rica (sin soportar pequeños trozos de aburrimiento). Como la vida nunca está llamada (por el bien del arte) a hacer algún tipo de comentario, el lector tiene a su disposición un mundo totalmente libre de moralidad seria, libre de la heroicidad de los elefantes. Y en la obra de O'Hara, por lo menos, la bravuconería y el descuido por la grandeza llegan a parecer una especie de declaración filosófica, una preferencia sin esfuerzo (aparentemente) por lo material y presente sobre lo divino no material (que es inevitablemente también lo especulativo). Como en la conversación que, para mí, tal arte se asemeja y premia, esta poesía nunca es sosa, nunca general, siempre profundamente idiosincrática: en su esencia, por lo tanto, no es una política de plomo sobre el momento presente irreemplazable sino el momento presente mismo, sin adornos y no idealizado fuera de su ser...

Aunque la mayoría de las prácticas contemporáneas me parece que se apartan de este tipo de placer, para proponer alternativas para el non sequitur que no son ni código ni conversación; estas alternativas no son en sí mismas necesariamente problemáticas, pero sus opacidades inherentes y su evasión dan cabida al fraude intelectual. Un modelo para la diferencia podría ser la diferencia entre O'Hara y Ashbery, un cambio de interés del momento a la idea del momento, del discurso a la abstracción del discurso, de la mesa de la cena al estudio del filósofo (por lo tanto, de lo acompañable a lo solitario absorbido), de lo palpable a lo desencarnado. Este gesto se puede llevar a cabo; sus peligros, sin embargo, se parecen a los del abismo. Como el abismo, tiene tendencia a halagar al lector, que se proyecta, por invitación, en lo ininteligible, y lee en lo que elige.

El peligro, creo, comienza en una extensión, aparentemente lógica. Lo que en O'Hara es la concreción evanescente del tiempo presente muta en algo aparentemente más grande: el poeta viene primero para ser incluido en esa evanescencia y luego, fácilmente, para ser el centro de ella.

A medida que esta estética se ha desarrollado, la profundidad filosófica (o lo que está en la página como prueba de ello) es lo que más se aleja de lo psicológico, ese reino en el que la difícil situación del yo, de la conciencia humana individual, es más explícita. El combustible para este alejamiento de lo psicológico es una conciencia ineludible, la conciencia que impulsa gran parte de nuestro arte, y que desde hace algún tiempo: el yo es limitado, una construcción, no un destino. Pero no se deduce que extirpar el yo es anexar lo ilimitado. En sus manifestaciones más comunes (las más alejadas de los extremos representados por Eliot y O'Hara), non sequitur se asemeja a las estrategias de omisión gramatical en su apreciación de lo inexistente (en este caso, el tono o el punto de vista), su noción complaciente de que, si el arte más elevado no tiene agenda, el camino más corto para llegar a él es la erradicación de la individualidad sostenida, ese semillero de agenda, como podría revelarse a través del lenguaje como voz, el lenguaje saturado en el yo.

La mente, en estos poemas, sistemáticamente se niega a imponer o inferir un significado. Una intención admirable y prometedora con un resultado curioso: la acción de negar el significado (es decir, la sustancia o el cuerpo del poema) es invariable, independientemente de los detalles.

Inquieta ver cómo se desarrolla este arte; ver, por un lado, su inmensa seguridad en cuanto a su escala e importancia rupturista y, por otro, la deslumbrante facilidad de su fabricación, una vez que los tropos principales están en su lugar. Y para ver la rigurosamente incoherente afirmación de la estatura del pensamiento.

Hemos hecho del infinito un tema. Pero resulta que no hay mucho que decir al respecto. Lo que deja sólo el estilo del dicho. Un hecho que hace que las estrategias en discusión, estos intentos de ampliar el alcance formal e ideológico del poema, sean extrañamente conmovedores: el estilo de decir apenas deja atrás el yo.

Es cierto que el arte de la incompletitud hace que ese yo esté sorprendentemente presente. El abandono silencioso del jadeo o el salto, la insuficiencia dramatizada del yo, del lenguaje, la premonición o la visita por inmanencia: en estos homenajes al vacío, la majestad del vacío se refleja en la ingeniosidad e intensidad con que el poeta se ve abrumado.

El aspecto del infinito que se quiere invocar es la grandeza. Mientras que en el non sequitur avanzado, el infinito se representa como fatiga: aunque la forma no sea aparente, y nunca lo será, la energía no cesa. Tampoco parece que nada la genere: ni, ciertamente, las trayectorias de búsqueda que informan a los versos anteriores de la forma, ni siquiera cualquier atmósfera de lo inapreciable. El non sequitur, en este uso, no se impulsa; es la ociosidad del cerebro alerta, no reposa entre sus opciones. El problema para el lector es que la experiencia de leer una estrofa no es diferente de la experiencia de leer cuarenta estrofas. Con el resultado de que, a pesar de la actividad interminable, nuestra impresión es la estasis (una reacción no a la energía sino a la repetición).

Lo que el vacío recreado ignora o desprecia es la obvia literalidad de la página, su palpabilidad, sus cuatro lados. (La tecnología, supongo, puede eliminar este problema, pero la disposición a ignorar lo obvio parece, entonces, probable que se manifieste de otra manera: lo que está en juego es la prevalencia de la voluntad sobre la naturaleza). El pensamiento, por el momento, se enfrenta a los límites (que, de manera muy concreta, pasa por alto simultáneamente). Los límites parecen de alguna manera aburridos, políticamente alineados con grilletes y cadenas, espiritualmente alineados con una imaginación demasiado terrestre. El poeta que se alía con el abismo pretende adquirir su misterio y su alcance. Lo que esto pierde para la poesía, potencialmente, es la genuina ignorancia terrenal y su consiguiente anhelo de ser liberado de la ignorancia, propiedades sobresalientes de la mente humana; esta ignorancia y este anhelo, cuando se unen para hacer todo lo posible con el mundo tal como se presenta, pueden aludir más persuasivamente al vacío, a lo que falta y representar más profundamente el drama de la insuficiencia humana que la mayoría de los gestos estilísticos.

En cuanto a la interminabilidad frente a la clausura: lean el soneto de Milton sobre su ceguera, con su ciclo de acciones instigadoras. El poema, como verán, nunca termina, sólo comienza de nuevo: "Cuando considero..." Como prueba, ponlo en pasado, cambiando los verbos. Entonces, efectivamente, termina. Y sin embargo es, como Milton lo escribió, en su giro y giro, una forma cerrada.

Llegué a este tema porque me atrae lo inacabado, las frases que vacilan. No me gustan los poemas que se sienten demasiado completos, el sello demasiado apretado; no me gusta que me agrupen en la certeza. Y he buscado y admirado (y tratado de escribir) poemas en los que las preguntas superan a las respuestas.

Pero esta pregunta permanece: ¿Cuánta soltura, u omisión, o no relación, es excitante? ¿Y cuándo estos dispositivos se vuelven problemáticos, o, peor aún, amanerados? Mi preferencia por lo que no es perfectamente coherente hace que sea particularmente preocupante observar el grado en que las lagunas y las transiciones improbables del non sequitur han llegado a parecer menos emocionantes de lo que solían parecer. Y estoy algo más alerta al hecho de que, en la práctica, tendemos a infundir a estas lagunas una amplia gama de sentimientos no sugeridos sino más bien no descartados. Esta difusa respuesta está en desacuerdo con lo que quiero del arte: la impotencia, el sentido del poema como trayectoria ineludible.

Y, sin embargo, y sin embargo. La ferviente aprobación que continúa saludando a los poemas del tipo descrito aquí, refleja un sentido, que construye en los poetas y en los lectores serios, que la forma está en peligro de atrofiarse o estancarse. No me refiero aquí simplemente a las formas cerradas, ciertas formas de soneto y sextina, sino a la forma en el sentido más amplio, como una forma hecha por la percepción: forma conferida, a veces, pero siempre, en última instancia, forma que hace visible o comprensible el pensamiento. Nuestra acogida demasiado entusiasta de lo experimental fácil, lo experimental derivado (si eso no es un oxímoron), sugiere que se ha ido ensanchando un abismo entre el mundo tal como se ha percibido en los poemas (misteriosamente listos para dar una visión) y el mundo tal como lo vivimos. A medida que los sentimientos sobre el ser cambian, ya sea que ese cambio sea deseado o no, los majestuosos y nobles sonidos de la percepción concluida, todas las cajas bien hechas, parecen en su solidez extrañamente nostálgicas. Si Ashbery para tantos lectores parece ser el poeta de nuestro tiempo, puede ser porque está (como O'Hara no lo estaba particularmente) alerta, absorbido por los problemas planteados en esta discrepancia, y porque (a diferencia de Eliot, que aspiraba a ser anexionado por lo sublime) está dispuesto a desaparecer, a disolverse en el vacío -o, más exactamente, a existir en partículas, poco a poco: no una “voz” como la conocemos, sino hilos de conciencia tejidos a través de lo densamente incomprensible.

Como nación, nos identificamos con, nos enorgullecemos de, el descubrimiento. Y así estamos listos, siempre, para anticiparnos, para hacer suposiciones: para experimentar la partida como la llegada, para confundir el anuncio ceremonioso de la trampa con la fuga de la trampa, para mezclar la reiteración del dilema con la creación de una cosa nueva.

Valoro (como los escritores son propensos a valorar) el instinto, las conjeturas, el nervio. Pero puede ser que ciertas formas y elecciones necesiten ser revisadas más de cerca que otras, particularmente aquellas formas en las que la teoría y la intención desplazan el escrutinio. Creo que deberíamos cuestionar estas elecciones un poco más, en el frío amanecer.

***

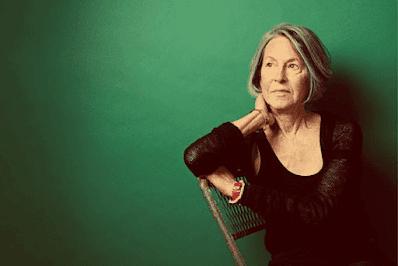

Louise Glück (Nueva York, 1943) American Originality: Essays on Poetry. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2017. Traducción de Nicolás López-Pérez.