La escritora Flannery O’Connor dejó para las edades esta extraña declaración: «Escribo porque no sé lo que pienso hasta que leo lo que digo». Digo que es extraña porque no contiene ninguna de las acostumbradas apelaciones o llamados al sentimiento, a la emoción, a la sensibilidad; su centro irradiante es el pensamiento, y más aún, el pensar.

Lo escribo así, en infinitivo y con letras cursivas, pensar, para subrayar el dinamismo de lo que ocurre en nuestra mente y, si todo sucede como lo deseamos, en nuestros textos. No nada más el pensamiento, sino el acto mismo de aparecer este, de aparecérsenos ante los ojos, es decir: esos ojos de primer lector que son los del escritor que acaba de poner palabras sobre el papel, una detrás de la otra, en un encadenamiento ordenado o en una secuencia acaso gobernada por alguna idea, una emoción, un sentimiento, una deriva de la sensibilidad. Ese entramado, esa trama hecha con hilos de energía mental y dibujos diversos de nuestra experiencia sentimental y memoriosa es la estofa misma del sueño textual: el canevá o lienzo primordial de la literatura.

Hay cinco actividades mencionadas en las palabras de O’Connor: escribir, saber, pensar, leer, decir. Cómo se combinan unas con otras esas actividades es algo que en esa declaración me parece sencillamente genial y por lo cual la he adoptado como si fuera mía, pues en una forma a la vez misteriosa y clarísima es mía.

He aquí, entonces, mi respuesta a la pregunta por qué escribes. A veces la respuesta toma la forma de una pregunta; curiosa manera de proceder, me parece. Aquí presento, entonces, esa respuesta; es, como se puede ver/leer, apenas una variante sin cambios de fondo de lo que dice O’Connor: «¿Cómo voy a saber qué pienso —contesto— si no veo/leo sobre el papel (o en la pantalla de la computadora) lo que escribo, es decir, lo que me digo, mentalmente, en silencio y luego transformo en letras que son palabras que son enunciados que forman textos?».

No sé si pensar es una actividad tan común como podría suponerse o tan rara como los escépticos la consideran. Cuando decimos «pienso», con ese dejo cartesiano que invita a seguir hablando de no se sabe todavía qué, hacemos una confesión que lleva dentro de sí una conducta diferencial: en realidad queremos decir que pensamos como una actividad excepcional, pues los demás apenas lo hacen, si en verdad lo hacen.

Pensar implica algo así como una actitud desafiante, o para utilizar la nomenclatura de nuestra época: un deporte extremo. Aunque otros no lo hagan, y con riesgo de mi cordura, o acaso de mi vida, voy a ponerme a pensar.

Bien, digamos que pensamos. Eso deja abierta unas preguntas curiosas, con un aire de inquisiciones filosofantes: ¿sabemos lo que pensamos?, ¿somos capaces de conocer nuestro propio pensamiento? Casi parece absurdo preguntarlo, pero alguna verdad contienen cierta clase de aseveraciones o noticias sobre la vida personal, generalmente hechas en situaciones graves o merecedoras de una disculpa: «No sé qué estaba pensando», «No sé qué te estoy diciendo», «Lo dije sin pensar», «Escribió sin pensar», «No sabía lo que decía».

Los ejemplos pueden ampliarse a un grado alarmante y deben significar la existencia de ciertos límites del pensamiento, del saber, del decir, del conocer, de la lectura y de la escritura. Desde luego, son informes intempestivos acerca de actos en los que la propia voluntad no intervino, o intervino muy mal, pero eso no borra el hecho de que contienen una certeza de nuestras diversas incapacidades o impotencias para lidiar con nuestra vida intelectual, es decir: con las faenas de nuestro intelecto (mente, espíritu, cerebro, pensamiento, capacidad cognoscitiva).

En la traducción que he visto por ahí —y que utilicé al principio de estos renglones— de las palabras de Flannery O’Connor (el original dice: «I write because I don’t know what I think until I read what I say»), el verbo to know pasa al español como «saber», pero sin duda puede ser también «conocer», de mayor prestancia filosófica, me parece. ¿Alguien se anima a hacer la distinción entre saber y conocer, o mejor todavía, entre conocimiento y sabiduría? (Adviértase que la palabra saber tiene una doble valencia gramatical: es un sustantivo y un verbo.) Todo esto tiene que ver con mi vida cotidiana, pues mantengo hace más de diez años un seminario universitario de close reading llamado, quién lo dijera, «Cervantes y el conocimiento literario».

Escribo porque quiero explorar, examinar, diseccionar mi mente. Escribo porque quiero visitar continuamente la zona limítrofe de mi sensibilidad y mi pensamiento. Escribo porque las derivas de mi memoria poseen un poder de recreación y de metamorfosis que me parece al mismo tiempo misterioso y extrañamente familiar, y la escritura es la única vía para entrar en contacto con ese fenómeno. Escribo porque el ritmo en el lenguaje y las posibilidades de modelar este eufónicamente me atraen irresistiblemente, como lector y como escritor: ese ritmo tiene un lugar central, cardinal, en la composición poética. Escribo para darme noticias sobre mí mismo; noticias sorprendentes que me hagan exclamar: «¿Esto se me ocurrió a mí?». Allí queda el texto, el poema, la página que me contesta con una sonrisa socarrona: «Sí, esto se te ocurrió a ti, nada menos que a ti».

Intermitencias, anfibologías, actos fallidos, tartamudeos: todo esto, y más, que pertenece de lleno, funcionalmente, a la prosa del mundo puede ser redimido en la literatura, mundo abreviado, renovado y puro, que configura una admirable porción de los sueños de la tribu. ¿Cómo no querer entrar en ese sueño y tratar de modelarlo, darle espacio, dibujar sus horizontes, retratar sus paisajes, recrear sus extrañezas? Por eso escribo.

***

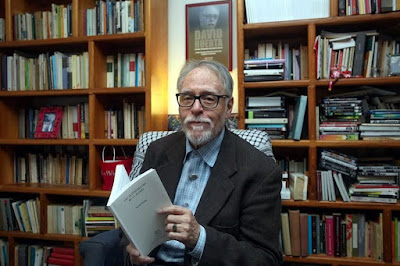

David Huerta (Ciudad de México, 1949-2022) en: VV.AA. Por qué escribo —Hay Festival— Antología en la que treinta invitados al Hay Festival Querétaro 2017 reflexionan sobre la literatura y el oficio del escritor. Querétaro: Gris Tormenta, 2018, pp. 75-78.